更新日:2023年1月19日

「ごみ屋敷」や「汚部屋」は、ただ単に物が多いだけの部屋や散らかっている部屋というだけではありません。

家の中には大量の『害虫』が発生していることがほとんどで、その種類は10種類以上になることも。

『害虫』と言ってもただの虫でしょ?と侮ってはいけません。

子ども達に人気のある「カブトムシ」のような昆虫とは違い、害虫は『人の健康や生活に害をもたらす虫』のことを言います。

害虫の厄介なところは繁殖力が強く、あっという間に数が増えてしまうところです。

また、刺されたり、病原菌を媒介したり、アレルギーを引き起こしたり…と放っておくと体への影響も及ぼします。

今回はごみ屋敷に多く住み着く害虫の種類とリスク、大量発生した場合の対策についてまとめました。

目次

ごみ屋敷でよく見かける「害虫」の種類ランキング

ごみ屋敷でよく見かける害虫の種類はどんなものがあるのでしょうか。

都会か自然が多い田舎なのか、環境によって多少の違いはありますが、発生する確率が高い順番にランキングにしてご紹介します。

1位.ゴキブリ

どのごみ屋敷でも必ずと言ってよいほど多いのが「ゴキブリ」です。

ゴキブリは掃除をきちんとしている普通の家庭でも、たまに見かけることがあるほど数が多い害虫で、人家に住みつくゴキブリの種類はなんと50種にもなると言われています。

ゴキブリは雑食で、生ごみ以外にも人間の皮膚や髪、段ボールなどの紙類や木片、革など家にあるものなら何でも食べる生き物です。

また、暗くて暖かい場所を好むため、ごみや物が多いごみ屋敷はゴキブリにとってはパラダイスでしょう。

繁殖力も強いため、家のあちこちに巣を作り、クロゴキブリは一度の産卵で20〜30個、チャバネゴキブリは20~50個の卵を産むとされ、あっという間に数が増えるのも特徴です。

そのため、荷物を移動すると大量のゴキブリが出てきた…なんてことも。

2位.ハエ・コバエ

ハエもごみ屋敷ではよく見かける害虫です。

コバエは「小型のハエ」の総称で、どちらも生ごみや水回り、排泄物や動物の死骸などに発生します。

そのため「汚い」というイメージが強い方もいますが、実際にハエの表面には細菌がついていることが多く、ハエがついた食べ物を口にしてしまうと食中毒や感染症になってしまうことがあります。

また、ハエも繁殖力が高く、水のあるところや食品、生ごみなどさまざまな場所で産卵を行います。

排水溝やごみ箱の中などで卵を産み、約2週間後には成虫になるため、あっという間に家の中がハエだらけになってしまうこともあるでしょう。

3位.チャタテムシ

聞き慣れない方も多い「チャタテムシ」ですが、ごみ屋敷では見かけることの多い害虫です。

見た目はダニのような体長1㎜程の虫。

小麦粉などの穀類やお米、乾麺などの食品以外にも畳や段ボール、古本などにも発生します。

これらを餌にすることもありますが、カビを食べるため、長い期間掃除をしていないごみ屋敷などは発生しやすい環境と言えます。

チャタテムシが厄介なのはメスだけで繁殖ができる点。

オスは存在せず、成虫になって1~4日後には産卵ができるというのです。

また、チャタテムシはツメダニの餌になるため、チャタテムシがいればツメダニも発生する可能性が高くなります。

ツメダニは刺されると皮膚に炎症やかゆみが出るため注意が必要です。

チャタテムシ自体も、食害が発生するほか、死骸が乾燥して空気中を舞うとアレルギーを発症することがあるため、大量に繁殖する前に駆除する必要があります。

4位.ヒメカツオブシムシ

ヒメカツオブシムシとは漢字にすると「姫鰹節虫」。

その名の通り鰹節を好む虫で、見た目や大きさはテントウムシにも似ています。

しかし、テントウムシとは違い、ヒメカツオブシムシは人の衣類や布団や絨毯などの布製品を食べてしまう害虫で、その被害は甚大になりがちです。

特に衣類を多く溜め込んでいる女性の家で発生することが多く、服を着たら虫がついていた…というときはヒメカツオブシムシである可能性があります。

ごみ屋敷の住人に女性が多い理由はこちらから→「ごみ屋敷の住人の7割は女性⁉その特徴と理由とは」

この虫は衣類に産卵し、孵化したあとに布を食い荒らして成長しますが、幼虫の期間は8~10ヶ月もの期間になります。

そして幼虫の間は殺虫剤に対して抵抗力があり、なかなか殺すことができない厄介な虫です。

すべて根絶させようと思うとかなりの期間がかかりますので、発生する前に掃除や片付けを行うことが大切です。

5位.アシダカグモ

このランキングの中でアシダカグモは唯一、人間に害のない虫です。

実はゴキブリや蚊、ハエなどの害虫を食べてくれる「益虫」(人間の生活に直接・間接に益をもたらす昆虫)でもあるため、見かけても放置して大丈夫です。

クモは糸を出して巣を作りますが、アシダカグモは動き回ってエサを見つけ、捕食する徘徊性のクモなので巣もありません。

しかし、脚が長く、全長13㎝ほどの大きなクモなので、その見た目から「気持ち悪いので家から追い出したい」と思う人も多いでしょう。

そもそも、アシダカグモは普通の家庭で見かけることはあまりありません。

家で見かけたならアシダカグモの餌となるゴキブリなどの害虫がよほど多いということなので要注意です。

6位.紙魚(シミ)

その名の通り、紙を好む虫で、本や雑誌、段ボールや紙袋などを餌とします。

体長は8㎜~10㎜くらいと小さいですが、フナムシのような見た目から「気持ち悪い」「ゴキブリより嫌」と感じる方も多いようです。

人間を噛んだり刺したりする虫ではありませんが、放っておくと本をボロボロにし、繁殖して数が増えていきます。

また、絶食に強く、7~8年生きられることと、紙類だけでなくパンや砂糖、カーペットや衣類、髪の毛や虫の死骸までさまざまなものを食べるため、早めに駆除したほうがよいでしょう。

7位.ダニ

ダニは人やごみなどを経由し、外部から侵入するためきれいな家であっても発生する可能性はあります。

しかし、一旦家に入ったダニは人のフケや皮脂、埃、食べかすなどを餌に繁殖を続け、これら餌が多いごみ屋敷はダニが大量に発生しています。

敷いたままの布団やカーペットはダニの絶好の住処で、そのような場所で生活を続けているとダニに刺されるだけでなく、アレルギーやアトピーも引き起こします。

また、ダニは小さいため目で確認することが難しく、気付いていないという場合も多いです。

腹・腰・太もも・腕の内側などの、皮膚が柔らかい箇所に小さい噛み跡と赤い腫れがある場合や、くしゃみや鼻水、皮膚のかゆみといったアレルギー症状が続いている場合はダニが発生していると思ってよいでしょう。

その他

- カミキリムシ(樹木が多い環境の民家に発生)

- シバンムシ(畳や書籍など乾燥している素材から発生する害虫)

- ムカデ(田舎に多く、ゴキブリ・クモなどが好物)

- ネズミ(多くの病原菌を持ち、ダニが寄生している)

ごみ屋敷や汚部屋には、他にもさまざまな生物が潜んでいることがあります。

何かわからないけど幼虫のような虫がいた…抜け殻のようなものがあった…というのはよくあることです。

ごみ屋敷で害虫が増えるのはなぜ

ごみ屋敷で害虫の発生が増えるには以下のような理由があります。

- 虫の餌になる生ごみが多いから

- 物が多く、快適な環境だから

- 掃除や駆除をしないせいで繁殖が進むから

「大量の害虫」というと想像しにくいかもしれませんが、ごみ屋敷ともなると数千匹以上の害虫が住み着いている可能性もあり、これはもう家が大きな虫かご化していると言っても過言ではありません。

まず、ごみ屋敷や汚部屋には生ごみはもちろん、掃除をしないことでフケや髪の毛、埃、皮脂などの虫にとっては餌となるものが圧倒的に多くなります。

これらを食べ、卵を産むことで虫の量はどんどん増えていきます。

また、物が多いことも虫にとっては快適な空間になります。

多くの害虫は暗くてじめじめした所、狭い場所を好み、ひっそりと暮らしています。

大量に物があるごみ屋敷ではすぐに隠れることができ、気付かれにくいため外敵があまりいません。

そして掃除をしないため、食べ物が無くならず、産んだ卵を駆除されることもなく、人知れず繁殖を続けていきます。

例えばハエが一度の産卵に産む卵の数は50~150個、ゴキブリは20~30個ほどの卵を夏の暖かい時期に10回ほど繰り返します。

メスのゴキブリは一生のうちに500匹ほど産む計算に。

想像するだけでゾッとするほど繁殖力が高いのです。

ごみ屋敷の害虫による健康被害

ごみ屋敷に住む人は害虫に慣れ、気にしないという方もいらっしゃいます。

しかし、お伝えしたように害虫は気持ち悪いというだけではなく、人の体に害を及ぼします。

人体にどのような害があるのか、以下の表にまとめてみました。

虫の種類:ゴキブリ

| 引き起こされる疾患 | 原因となるもの | 症状 |

| 食中毒 |

サルモネラ菌 |

嘔吐や下痢、発熱、腹痛 |

| 赤痢 | 赤痢菌 | 高熱、激しい下痢や発熱、血便 |

| 腸チフス・パラチフス | 腸チフス | 発熱、下痢または便秘、肝臓や脾臓(ひぞう)の腫れ |

| ピロリ菌 | ピロリ菌 | 胃もたれや吐き気、食欲不振、胃潰瘍や十二指腸潰瘍などの病気に移行する可能性 |

| 小児麻痺ウイルス |

ポリオウイルス | 発熱、筋力低下や麻痺を引き起こす |

| アレルギー | 糞、死骸、ハウスダスト・雑菌・カビ | くしゃみ、鼻水、咳、皮膚のかゆみなど |

たとえ害がなくても嫌われるゴキブリですが、これを見ると体への影響が多く、嫌われるのもうなずけます。

ゴキブリはトイレや排水溝、エアコンの中やごみ箱の中など家中のあらゆる汚い場所に移動するため、雑菌や細菌が大量に体についています。

虫の種類:ハエ・コバエ

| 引き起こされる疾患 | 原因となるもの | 症状 |

| 食中毒 |

サルモネラ菌 |

嘔吐や下痢、発熱、腹痛 |

| 感染症 | 大腸菌 | 出血を伴う下痢や腹痛 |

| 赤痢 | 赤痢菌 | 高熱、激しい下痢や発熱、血便 |

ハエはあちこち飛び回り、足や体に病原体をつけて移動します。

上の表以外にも約60種類ほどの病原体を媒介しているとされています。

虫の種類:チャタテムシ

| 引き起こされる疾患 | 原因となるもの | 症状 |

| アレルギー | 死骸、チャタテムシが食べたカビ | くしゃみ、鼻水、咳、皮膚のかゆみなど |

虫の種類:ダニ

| 引き起こされる疾患 | 原因となるもの | 症状 |

| ダニアレルギー | ダニ | くしゃみ、鼻水、咳、皮膚のかゆみなど |

| 喘息 | ダニ | 咳・呼吸困難など |

| アトピー性皮膚炎 | ダニ | 皮膚のかゆみなど |

アレルギー疾患の8割はダニによるものです。

家の中に多いツメダニは人を刺し、赤く腫れてかゆみが起こります。

また、イエダニはネズミに寄生し、吸血しているダニですので、ネズミがいる場合はイエダニもいる可能性が高くなります。

害虫の被害は体だけじゃない

害虫の影響は住人の体にだけではなく、あらゆるところにも出てきます。

住宅トラブルや近隣トラブルになる可能性もあるため詳しくみていきましょう。

近隣トラブルに繋がる

害虫は大量に発生すると家の中だけに留まらず、家の外にも出ていきます。

隣近所の住宅でも発生し、それがごみ屋敷となる家が原因だと知られれば、苦情を受けたり嫌がらせをされたりすることもあります。

特にマンションやアパートなどの集合住宅では、ベランダや排水管などを通って全世帯に影響が出ることも。

また、ゴキブリは一定数を超えると繁殖や餌探しのために移動をするため、ごみ屋敷の隣の家には必ずと言っていいほどゴキブリが侵入しています。

近所から苦情が続き、状況が悪化すれば家を出なければならないこともあるかもしれません。

大事になる前に、害虫駆除をするなど対処したほうがよいでしょう。

家にダメージを与える

害虫は家に住みつくと糞をし、卵を産み、死んだら死骸になります。

糞や死骸は生物由来のタンパク質やアミノ酸が発生し、これらは乾燥したり日に焼けると「変色」したり「シミ」になったりします。

例えば家の中や家具などに、点々としたカビとも思える黒色や茶色のシミを見つけたら「トコジラミの糞」かもしれません。

このように壁などを変色させるのは害虫の死骸や糞だけではなく、スプレータイプの殺虫剤をかけたせいで変色することもあります。

染みついてしまった汚れはなかなか落とすことができないこともあり、専門の清掃業者に依頼するか、壁や床を張り替えることになる場合も。

賃貸であれば退去時に原状回復費用を請求されることもあるため、金銭面でも大きなダメージとなります。

ごみ屋敷はシロアリのリスクもある

放置された家具や衣類がある部屋や、ごみや物が多く、人の出入りが少ない部屋などはシロアリが発生する場合もあります。

シロアリというと「空き家」に多いイメージですが、これは換気がされず湿気がこもりやすいためシロアリが好む「湿気のある木材」が多いことが原因だと言われています。

しかし、換気がなく湿気が多いのはごみ屋敷でも同じことで、知らない間に被害に遭っていることも。

シロアリは放置しておくと家が倒壊するなど大きな被害が出ることもあるため、見つけたら早めの対処が必要です。

害虫を駆除する方法とは?

家の中に害虫が大量に発生している場合、どのように駆除する方法があるのでしょうか。

もちろん、部屋を掃除することが大前提ですが、先にある程度の害虫駆除を行うと後の掃除がスムーズに進みます。

方法は大きく分けて2通りありますので参考にしてみてください。

殺虫剤を使って自分で駆除する

広範囲にいる、たくさんの害虫を一気に駆除するには燻煙タイプの殺虫剤がおすすめです。

燻煙タイプは、殺虫成分の入った薬剤を蒸散させて部屋の隅々に行き渡らせるので、害虫を徹底的に駆除できます。

手順は以下のように行いましょう。

1.下準備を行う

- 布団などの寝具・衣類・食品・食器など、直接肌に触れるようなものは薬剤がつかないようにする(新聞紙やビニールシートなどでくるむ、別室に移動させるなど)

- 火災報知器やガス警報器が作動しないようにカバーをする

- 薬剤が害虫に届くように埃を掃除機で吸い取っておく

- ペット類や観賞魚、植物などは、家の外に出しておく

2.害虫の逃げ道をふさぐ

- 窓や扉を閉め切る(害虫が逃げないようにすることと、煙・霧が部屋の外に漏れないようにするため)

- 害虫が隠れる戸棚・机の引き出し・押し入れなどを開放しておく

2.燻煙剤を使う

- 燻煙剤をごみ屋敷の各部屋に設置し、数時間放置する

3. 換気と掃除を行う

- 部屋をしっかり換気する

- 死骸を掃除機で吸い取るなどして片付け、雑巾がけを行う

- 消毒エタノール(アルコール)もしくは次亜塩素酸ナトリウムなどで消毒するとよい

スプレー剤で生きている害虫も駆除

燻煙剤を使用しても、掃除の際にはまだ生き残っている害虫が出てくる場合があります。

スプレータイプの殺虫剤も手元に置いておき、見かけたら駆除するようにしましょう。

清掃業者へ依頼する

大量に繁殖した害虫を駆除するならプロである清掃業者へ依頼する方法もあります。

自分では見たくない、触れないという方でも、清掃業者へ依頼をすれば素早く確実に害虫を駆除してもらうことができます。

清掃業者が行う害虫駆除や清掃は以下の手順で行います。

- 殺虫剤で害虫を駆除

- 殺菌効果の高い薬品を使用して除菌

- 汚染部分の清掃

- 原状回復のリフォームなど

清掃業者へ依頼をするメリットは以下の通りです。

確実に害虫駆除ができる

ごみ屋敷のような物が多い家では、市販の薬剤を使用しても効果が薄かったり、何回も行う必要があったりして完全に駆除するには時間がかかることもあります。

しかし清掃業者では経験豊富なプロが現場に合った方法で、確実に害虫駆除を行ってくれます。

虫の種類や量に合わせて、使用する殺虫剤を強力なものにすることもできるため、どんな害虫でも一網打尽にすることができます。

消毒・消臭も同時にできる

自分で害虫を駆除し、掃除や片付けをしながら消毒や消臭まで行うのはかなり大変です。

しかし、害虫には細菌や病原体などが付着しているため、家の中を消毒する必要があります。

清掃業者では害虫駆除とセットで消毒や消臭を行ってもらえることが多く、染みついた汚れなどもきれいに落としてもらうことができます。

ごみ屋敷の害虫駆除は専門業者がおすすめ

ただの害虫駆除ではなく、ごみ屋敷によって害虫が大量に発生してしまった場合、清掃や害虫駆除の依頼は「ごみ屋敷専門の清掃業者」がおすすめです。

物が多い部屋での害虫駆除は、虫の隠れる場所が多く、一度や二度の殺虫剤では効果があまり得られないこともあります。

しかし、物を動かすたびにゴキブリや死骸が出てきては、それらを駆除したり片付けたりしながら作業をしなくてはならず、思うように駆除や掃除が進まないことも。

また、大量の害虫は素人が簡単に駆除できるレベルでないことも多く、少しでも卵や生き残った害虫がいれば、またそこから繁殖してしまう恐れがあります。

ごみ屋敷専門の清掃業者であれば、物やごみが多く、害虫が発生している現場に慣れているため、効果的に清掃や駆除を行うことができます。

まとめ

ごみ屋敷には害虫がつきものです。

害虫は不快なだけではなく、アレルギーや病気の原因になる怖い存在です。

放置しておくと繁殖が進み、数が増えてしまうだけでなく、それを餌にする他の生き物たちも呼び寄せてしまいます。

大きな被害が出る前に、確実に駆除・清掃を行うなど対処しましょう。

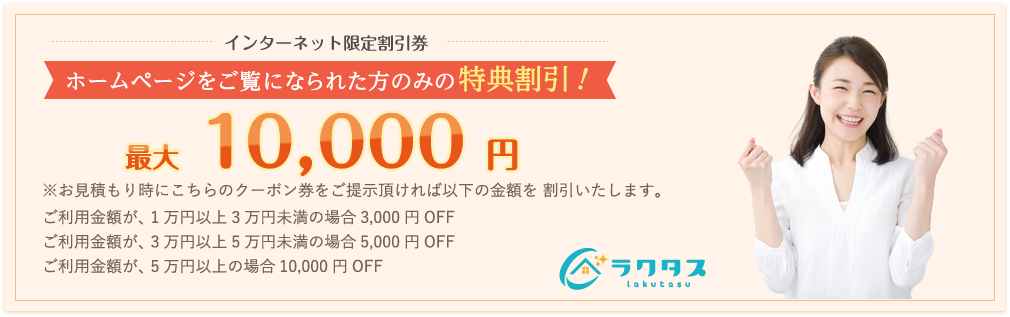

「ラクタス」ではごみ屋敷の片付けや害虫駆除、特殊清掃を行っています。

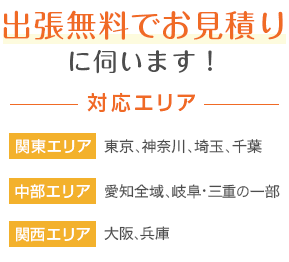

出張無料のお見積もりや、ネットからの匿名お見積りも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

2023-01-19