更新日:2024年4月2日

『ごみ屋敷に住む人』と聞くと、「変わっている人」「いい加減な人」「だらしない人」というようなイメージを抱く方が多いようです。

しかし、実際には「普通の生活をしていた人が、些細なきっかけでごみ屋敷になってしまった」というようなケースもあります。

散らかった部屋ができる背後には特定の心理状態が関係しており、ごみ屋敷や汚部屋から脱するには、その背景を理解することも大切です。

そこで今回は、ごみ屋敷や汚部屋を作る人の心理や精神状態について解説していきます。

また、ごみ屋敷に住み続けることのリスクや解決法についても紹介しますので参考にしてみてください。

目次

ごみ屋敷になる人の心理状態とは

ごみ屋敷や汚部屋に住んでいる人は、「散らかった状態が好き」「ごみに囲まれていても気にしない性格」と捉える人も多いかもしれません。

しかし、中にはごみ屋敷に住んでいることを悩んでいる人や、心理的に追い詰められている人もいます。

ごみ屋敷を作りやすい心理状態は次のつです。

- 孤独感・寂しさを物で埋めている心理

- 「もったいない」から捨てられないという心理

- 物を買う・集めることが好きだという心理

- 片付けられない状況を正当化し、諦めているという心理

- 汚いものを触りたくないという心理

- 汚れていても気にならないという心理

【心理1】孤独感・寂しさを物で埋めている心理

人は寂しさや孤独を強く感じると物を集める傾向にあります。

物があることで安心し、寂しい気持ちが薄れるからです。

また、心が不安定であるときは物に愛情を感じたり執着しやすくなったりもします。

例えば何もない空間に一人でいると落ち着かない、部屋の隅にいると安心するという経験はありませんか?

このような感覚は孤独感が強くなるとより感じやすくなり、物があることで安心する、ごみに囲まれることで孤独感が薄れるという人もいるのです。

近年ではコロナ禍になり家族と会う機会が減った高齢者や、若い人の中にも職場で人間関係がうまくいっていない人などは孤独感から物を集めてしまう人も多く、ごみ屋敷や汚部屋の事例が増えています。

【心理2】「もったいない」から捨てられないという心理

不要になったものでも「もったいない」と感じ、捨てられないという人もいます。

物を大事にすることは良いことですが、家がごみ屋敷となる人は使っていないものや明らかなごみでも捨てられないという人が多いです。

例えば食べた後の空のプラスチック容器や、スーパーやコンビニでもらう割り箸などが捨てられないというのはよくあることです。

「何かに使うかもしれない」「せっかくもらったのにもったいない」など、他の人から見たら捨てることが大したことでなくても、本人にとっては捨てることが苦痛となります。

このように思う人の中には、子どもの頃貧しかったり、お金に苦労した経験があったりすることで、「もったいない精神」が強くなる傾向があります。

【心理3】物を買う・集めることが好きだという心理

浪費癖や収集癖がある人は、比較的物が増えがちです。

行き過ぎた浪費癖は、「買い物依存症」の可能性があり、特に女性に多いといわれています。

ストレスを発散するために買い物をする、ダメだと分かっていても買い物をしたくなるような「依存症」に陥ると、衝動的な行動(買い物)を抑えられず、借金を背負う人も。

また、収集癖がある人も家に物が溢れるというような状態になりやすく、中には「溜め込み症」と呼ばれる精神疾患を抱えているケースもあります。

コレクターは好きな物だけを集める傾向にありますが、溜め込み症の人は「不要なもの」「持っていてもしょうがない物」も集めてしまいます。

その結果、家の中が物で溢れ、汚部屋やごみ屋敷となってしまうのです。

買い物依存症に関する記事はこちら

| ごみ屋敷の原因にもなる「買い物依存症」知っておきたい症状や解決策とは? |

【心理4】片付けられない状況を正当化し、諦めているという心理

「本当は家を片付けたいけど、忙しくて時間がないから諦めている」という人もいます。

例えば看護師や教師、国家公務員やSEなどの人は、職業柄とても忙しく、家を片付ける時間がなかったり、夜勤や生活リズムの乱れなどが原因でごみ出しができなかったりすることがあります。

このような人たちの中には、「汚部屋の掃除を清掃業者に依頼したことを周囲に知られたくない」と思っている人も多く、家の中がごみや物でいっぱいになっても放置したまま…となり、気付けば酷い状況になっていることもあります。

また、多忙によるストレスから、片付けや掃除にやる気が湧かず、自暴自棄になる人もいるでしょう。

【心理5】汚いものを触りたくないという心理

自分の家の汚れやごみが触れずに、家が汚部屋やごみ屋敷になるケースも多いです。

例えば極度の潔癖症である人の場合、自分が出したごみや汚れを触れずに溜め込んでしまい、そのまま汚部屋となることがあります。

このような人は、自分以外の物全てを不潔と感じることがあり、普段の生活に支障をきたします。

また、自宅の中の物でも「汚れている」と感じたら触れなくなり、結果として不用品が溜まるのです。

さらに、こうした状態は「強迫性障害」の可能性もあります。

実際には汚れていなくても「不潔かもしれない」という恐怖から必要以上に除菌や洗浄を繰り返し、部屋の掃除が行き届かなくなることも。

症状に気付いた場合は、心療内科などで診察を受けることをおすすめします。

潔癖症・強迫性障害についての記事はこちらも参考にしてください!

| 潔癖症なのにごみ屋敷になるのはなぜ?その原因と背景とは |

【心理6】汚れていても気にならないという心理

大雑把な人や細かいことを気にしない性格の人は、部屋が汚れていたり散らかったりしていても気にしないという傾向があります。

そもそも自分の部屋が汚いという自覚がない人もいます。

「部屋が汚れていても気にならない」という心理の人の中には、「実家がごみ屋敷である」という人もいます。

家族から片付けの必要性や方法を学ぶ機会がないと、大人になっても整理整頓が苦手となることが多いです。

物が多く散らかった状態を「普通」と認識すると、不快感を覚えにくくなるため、片付けへの意欲が湧かなくなります。

例えば、「脱いだ服は脱ぎっぱなしでそこら辺へ置く」「ごみをごみ箱へ捨てずに床へ放り投げる」などの行動が平気な人は汚部屋やごみ屋敷となってしまう可能性が十分にあります。

このような人は、一度きれいな部屋に住んでみるとその快適さに気付き、掃除や片付けができるようになることもあるため、清掃業者へ依頼するなどをして片付けてみるのも良い方法です。

片付けられない心理状態の背景

家がごみ屋敷や汚部屋になってしまう人の心理状態がわかっても、その原因がわからなければ改善することは難しいです。

片付けられない原因については、その人の性格や環境が大きく関わっているとされていますが、精神疾患などの病気が関係していることもあり、注意が必要です。

ここでは片付けられない心理状態になる原因をいくつか解説します。

自己肯定感が低い

片付けられない心理状態の原因には、自己肯定感の低さが挙げられます。

他人と比較して「なぜ片付けができないのだろう」と自己嫌悪に陥りがちです。負のループに入ると、片付けに対する意欲がますます失われてしまい、行動ができません。こうした状況を打破するためには、簡単なごみ捨てなど小さなことから成功体験を積み重ねることが大切です。

ストレスで精神状態が悪化

片付けられない背景には、仕事や人間関係などでストレスを抱えていることから精神状態が悪化していることも考えられます。

特に、転職や昇進といった職場環境の変化や責任が増えることで、急に片付けが手につかなくケースも多いです。

また配偶者との死別などショックな出来事から、掃除や整理整頓に気力がわかないことも。散らかった部屋でふさぎ込んだ状態が続くと、「うつ病」を患うこともあります。

認知症(脳の機能障害)

片付けられない心理状態の背景には、認知症を罹患している可能性があります。

認知症とは、脳の神経細胞が変性し、脳機能が低下する障害のことです。中高年以降に発症することが多く、物忘れや判断力の低下、場所の認識が困難になるため、片付けが難しくなります。

- 会話が通じなくなった

- 視線が合わず、ぼんやりしている

- 慣れている作業でミスが起こる

- 被害妄想がある

- 物の収納場所を間違う

これらの症状は認知症の可能性があります。身近な人に当てはまる場合は、医療機関に相談しましょう。

精神疾患

片付けられない心理状態の原因には、精神疾患の影響が考えられます。

- 強迫性障害(OCD)

- 溜め込み症(ホーディング障害)

- 統合失調症(精神分裂病)

強迫性障害は、強迫観念に苦しみ、それを解消するために特定の行動を繰り返す精神疾患です。ごみ捨てに不安や恐怖があり物を捨てられなかったり、物の収納にこだわりがあり過ぎて部屋が散らかることもあります。

溜め込み症は、明らかなごみでも捨てられず、異常な物集め行動をしてしまう精神疾患です。捨てることに罪悪感を持っており、物への執着心が強いため、ごみ屋敷になりやすいです。

統合失調症は、現実と妄想の区別がつかず、思考や行動に障害が現れる精神疾患です。集中力が低下し、片付けや掃除など日常生活に支障が出ます。幻聴・幻覚に苦しみ、引きこもりになることも多いです。

発達障害

片付けられない心理状態の原因は、発達障害の特性が関係していることがあります。発達障害は生まれつきの特性であり、社会生活に支障をきたす障害のことです。

- 自閉スペクトラム症(ASD)

- ADHD(注意欠如・多動性障害)

自閉スペクトラム症は、アスペルガー症候群や自閉症の総称であり、特定のルーティンに執着を持ちます。こだわりが強く、片付けや整理整頓が進まなくなることも多いです。

ADHDは、注意力が散漫で、衝動的な行動を示す特徴があります。

集中力が低く、計画的に掃除を行うのが難しいです。また、じっとしていることが苦手で、興味関心の赴くままに行動してしまいます。

ごみ屋敷を作る病気についてはこちらでも詳しく解説しております!

| ごみ屋敷は病気のせい?ADHD・ためこみ症など全部で9つの原因と解決法を解説 |

ごみ屋敷や汚部屋に住み続けるとどうなる?

ごみ屋敷や汚部屋に住むことで、さまざまなリスクが高まります。

ここでは、リスクについて4つ解説します。

【リスク1】健康被害が起きる

ごみ屋敷や汚部屋と言われるような部屋は、当然不衛生な状態にあります。

ほこりや汚れが溜まり、カビやダニなどの害虫が発生すると、アレルギーや感染症を発症する原因となります。

お風呂やトイレなどの水回りが汚れると、使用回数が減り、結果として衛生状態が悪化し、免疫力が低下します。

こうした状態は、病気の発症リスクを高める要因となるため、高齢者や持病を抱えている方は特に注意しなくてはなりません。

また、ごみ屋敷は、ゴキブリやハエ、チャタテムシなどの生ごみに集まってくる害虫が発生しやすいです。

放置するとどんどん産卵し、数が増えてしまいますし、害虫は病原菌を運ぶ媒介者の役割もあるため早めに駆除しなくてはなりません。

中には食中毒の原因にもなるサルモネラ菌や、胃腸炎を引き起こす大腸菌を持った害虫もいますので、ただの虫と侮らずに早急に対処しましょう。

【リスク2】ケガや火災のリスクが高まる

部屋に物が多いと、火が燃え移りやすく、大きな火事となってしまうことがあります。

コンセントの間に埃がたまっていることで火災になる「トラッキング現象」や、ストーブやコンロが倒れて近くの物に燃え移ったというケースは多いです。

また、外から見てもごみ屋敷とわかるような家であれば、放火のターゲットになりやすいともいわれています。

もし家の外にも物が溢れているという場合には、すぐにでも片付けたほうがよいでしょう。

さらに、ごみ屋敷では、床に置きっぱなしの物で足元が不安定になり、ケガをしやすいです。

実際に、積み上げられた本につまづいたことで頭を強打し、ケガをしたというケースがありますし、高齢の方では少し転んだだけでも骨折になる可能性もあります。

もしケガをしても、一人暮らしの場合にはすぐに助けを呼ぶことができずに、最悪の場合孤独死となってしまうことも。

物やごみが多い部屋がいかに危険であるかを考えておかなければなりません。

【リスク3】近隣住人とトラブルが起きやすい

ごみ屋敷や汚部屋は、近隣住民にとっては迷惑だと思われることが多く、苦情が出たりトラブルに発展したりすることがあります。

もし、自分の住んでいる家の隣がごみ屋敷だとしましょう。

窓を開けると異臭がする、害虫が自分の家に入り込む、などの悪影響があると考えられます。

また、ごみ屋敷や汚部屋は火災のリスクが高く、もし隣の家が火事になれば自分の家に燃え移るかもしれません。

住宅が密集している地域では、火災が起きれば密接している家だけでなく火が広範囲に広がる可能性もありますし、異臭などの影響を受ける家も多くなります。

このようにさまざまなリスクのある家が近所にあれば、排除したくなるという人も大勢いるでしょう。

苦情が来るのは当然考えられることで、中には近所の人が勝手にごみを片付けて言い合いになったり、ごみ屋敷の住人が嫌がらせを受けるなど、トラブルになった事例もあります。

【リスク4】セルフネグレクト状態になる

ごみ屋敷や汚部屋に住み続けると、精神状態が悪化し、セルフネグレクト状態になるリスクが高まります。セルフネグレクトとは、食事や着替えなど日常生活でのセルフケアを放棄することです。

- 身だしなみが疎かになる

- 引きこもり、人との関わりを避ける

- 何日もシャワーをしない

- 洗濯をしていない

- 汚れやごみに対して無関心

このような行動は、セルフネグレクトの兆候である可能性が高いです。

セルフネグレクトを放置すると、必要な医療サービスを受けられず健康を害したり孤独死につながったりする恐れもあります。

単に「片付けられない人」と認識するのではなく、早期に対策をとることが大切です。

セルフネグレクトに関する記事はこちら

| セルフネグレクトが孤独死やごみ屋敷を引き起こす?その原因と対策とは |

ごみ屋敷や汚部屋を解決するにはどうすればよいのか

ごみ屋敷や汚部屋を作りだしてしまう心理や原因を紹介しましたが、住人の心理状態を理解すれば対策を立てやすくなります。

具体的な方法を見ていきましょう。

まずは相談が大切

孤独やストレスが原因で物を集めたり捨てられないという場合は、家族や友人に相談することが大切です。

いきなり部屋が汚部屋になっている、ということを打ち明けるのは抵抗がある場合は、何気ない会話をするだけでも気持ちが楽になるかもしれません。

もし家族がごみ屋敷となってしまった場合は、本人の意思を否定せずに尊重しながら話を聞きましょう。

コミュニケーションをとる中で、本人の悩みや意向が分かり、片付けへの意欲が湧くこともあるでしょう。

医療機関で治療を受ける

物を集める行為や捨てられない行動の原因が精神疾患だった場合、心療内科・精神科を受診することが先決です。

精神疾患は自覚がないことも多く、性格の問題だと思っていたら実は病気のせいだったということも考えられます。

例えば、「いつもごみ出しの日を忘れてしまう」という場合、忘れっぽい性格だと思っていたら認知症だったというケースがあります。

また、「片付ける気が起きない」「ごみを出す時に周りの目が気になって仕方がない」と様子がおかしいなと思ったら、うつ病だったということも。

このように、自分では気付かないうちに病気を患っていることもあり、放っておくと症状が進行する場合もあるため注意が必要です。

病気であれば投薬やカウンセリングを受けることで改善する可能性があります。

もし、自分や家族の部屋が汚部屋となっていて「変だな」と感じたら、早めに医療機関を受診し、適切な治療を受けましょう。

無理のない範囲で片付けをする

汚部屋・ごみ屋敷から自力で脱却したいという場合は、心身の状態が良い時に少しずつでもごみ捨てを行うことで徐々に部屋を改善できます。

- 自治体のごみ分別ルールを調べる

- 種類毎にごみ袋に詰める

- 指定の場所・時間にごみ出しする

地域でごみ出しのルールが異なるため、まずは自治体のホームページを確認しましょう。

ポイントは、一気に作業しようとせず、捨てるのに抵抗がない物から始めることです。まずは財布やバッグの中身から片付けを始めるのもおすすめです。

周囲の協力を得ながら部屋を片付ける

自分の部屋が汚部屋やごみ屋敷となった場合、周囲にサポートを依頼して片付けを行うと作業が進みます。

ごみやもので溢れた状態の部屋の片付けは、時間や労力がかかる作業です。

- 持ち物の仕分け

- 粗大ごみの運搬

- 害虫駆除

- 部屋全体の掃除

上記のような作業を一人で行う場合、1日では終わらせることは難しいです。

思うように作業が進まず、モチベーションが低下して途中で断念することもあるかもしれません。

こうした事態を防ぐためにも、まずは信頼できる友人や家族に相談して、サポートを得ながら片付けを行いましょう。

片付けられない時はプロの業者へ清掃を依頼しよう

「床が見えないくらいごみや物で散らかっている」

「周りに知られずに汚部屋を掃除したい」

このような方はプロの片付け・清掃業者へ依頼するのがおすすめです。

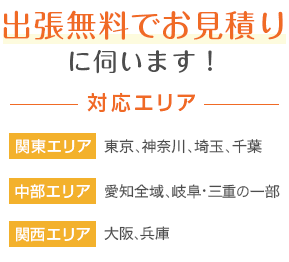

メリット①汚部屋・ごみ屋敷レベルの汚れに対応

片付け・清掃業者を利用するメリットは、極度に汚れたごみ屋敷や汚部屋でも、確実にきれいな状態に戻せるという点です。

床が見えないくらいごみや物でいっぱいの部屋は、素人ではなかなか太刀打ちできないくらいのレベルだといえます。

専門業者なら、悪臭や頑固な汚れも専用の薬品や機材を使い、プロならではの技術で徹底的に取り除きます。

メリット②近所に知られないように配慮した作業

プロの片付け・清掃業者なら、効率的かつスピーディーに作業を進め、近隣住民にごみ屋敷だと気付かれないよう配慮してくれます。

無地のダンボールを使用してごみを搬出し、作業の時間帯も考慮することで、プライバシーを守りながら汚部屋・ごみ屋敷を片付けることが可能です。

『ラクタス』では、個人情報を含む機密書類やパソコンなどの不用品も適切な工程で廃棄処分を行っています。

メリット③精神的な負担なく部屋が片付く

片付け・清掃業者に依頼することで、病気やストレス、時間の制約などがあり、自力での整理整頓が難しい場合でも、精神的な負担なく部屋がきれいになります。

見積もりや費用のご相談は電話1本で簡単に行え、粗大ごみの回収や部屋の整理などの大変な作業を全ておまかせすることが可能です。

ラクタスでは、心の整理がついていない状態で、遺品整理が必要な場合でも依頼できます。

ごみ屋敷・汚部屋の片付けはラクタスにおまかせください!

ごみ屋敷や汚部屋を作り出してしまう人の心理状態はさまざまです。

孤独やストレスを抱えていたり、実は病気だったりと単なる怠慢ではないことも少なくありません。

発達障害や精神疾患、認知症を抱えている状態では、一人で片付けることは難しく、まずは周囲に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

環境を整えることは、セルフネグレクトを予防して、心身の健康にもつながります。

ラクタスでは、心理カウンセラーや整理収納アドバイザーなど、専門資格を持つ作業スタッフが在籍し、依頼者様のお気持ちに配慮しながら、丁寧に対応いたします。

お部屋をキレイにした後のリバウンド防止サポートもしていますので、LINEや電話にてお気軽にご相談ください!

―今回のテーマに関連する記事はこちら―